“nutjavillij:以後的以後

原住民族文化園區文物館”

展覽以排灣族語「nutjaivililj」為核心概念,族語背後的思維,是指過去的歷史,深刻影響著我們的現在和未來;全展分為9個單元,由臺灣不同族群的參與者共同製作,依序以生活中的器物、服飾與祭儀作為敘事動線,最後關照於當代原住民族所面臨的議題與挑戰。

展場設計從自然與生活文化中汲取靈感,由原民家屋、生活用具、大自然的材質作為發想基礎,將大自然的質地與顏色帶入展場中;依照不同情境,勾勒不同的光線營造敘事氣氛;擷取各部族文化中紋樣及其代表意涵,如梭般將各種文化元素交織在一起。

展期 | 2024.11.16起

類別 | 常設展

委託單位 | 原住民族文化發展協會

執行單位 | 自光體設計

影像來源 | 自光體設計

“ 負責項目 ”

˙ 前期專案管理

˙ 前期館方需求溝通及進度控管

˙ 展示內容及參考資料統整

˙ 訪談及影像拍攝規劃及執行協作

˙ 各項目需求素材前期授權接洽

˙ 工藝品及陳列物展出接洽

˙ 多媒體及影音製作前期需求溝通

“ 執行特點 ”

素材擴充與授權洽談

為製作主意象影片與互動遊戲,團隊蒐集各族具代表性的影像與故事,包括排灣族搖搖飯的製作器具與食材、阿美族祭儀的文化場景、達悟族拼板舟的製作與祝禱儀式、以及各族代表紋樣及其文化意義等。

過程中團隊、策展人與各部族顧問往返討論,確保內容脈絡符合文化背景與表現方式的正確性,並尊重各族觀點與傳統,製作端同時進行授權洽談。

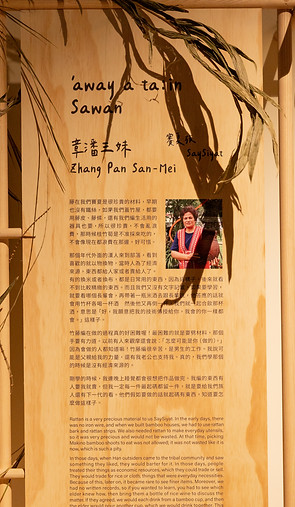

族人生命故事的口述歷史保存

展覽特別著重於當代族人耆老的生命故事訪談,青年族人在參與採訪與記錄的過程中,更了解自己的族群文化,讓原住民族文化從部落中自然地延續至未來;十數名受訪族人遍佈台灣各處,製作端協助安排拍攝地、製作排程規劃等。

拍攝與製作的規劃

為符合展覽影片的呈現需求,除洽談素材授權外,團隊也安排多場拍攝工作,從場景、道具、美術需求等;同時與影像製作團隊緊密協作,確保影像能生動地傳遞各族的文化精髓,並兼顧整體設計規劃與文化真實性。

本展集合了策展人、協同策展人、13位來自各族的博物館專員、各族顧問老師、審查顧問、受訪族人、設計團隊、各類別製作團隊,方能共同協力完成。從內容設計到素材搜集,團隊力求呈現13族文化的獨特性與多樣性,並確保資訊的正確性與文化脈絡的尊重,龐大的跨文化合作也是一大挑戰。

跨族群與文化共融的團隊合作

CREDIT

企劃設計團隊 | 自光體設計 (董子菱、鄭乃音、潘冠臻、王秀儒、劉芳彣)

主視覺及展覽視覺設計 | 王安安

影音多媒體 | 螢光系動態藝術、當若動態藝術

展場攝影 | 芮米斯影像製作